- ホーム

- リノベーションブログ

RENOVATION BLOG リノベーションブログ

-

【京都で考える】中古物件を買う? 今の家を直す? それぞれのリノベーションの考え方

自分に合ったリノベのかたちを選ぶためにリノベーションを考えるとき、「今の家を直すべきか」「中古物件を買ってリノベするか」で悩む方はとても多くいらっしゃいます。どちらにもメリットと注意点があり、自分や家族の暮らし方によって選び方は変わってきます。「今の家を直す」という選択肢住み慣れた家を、自分たちの今の暮らしに合うように変えていくのが“住み替えない”リノベーション。思い出のある空間を活かしながら、収納や動線、断熱性能などを改善できるのが大きな魅力です。工事中の仮住まいが必要なケースもありますが、環境が変わらないことの安心感は大きいです。「中古物件を買ってリノベする」という選択肢一方、立地や広さ、価格などの条件から自由に選びやすいのが“購入+リノベ”のパターンです。古い物件を自分好みにカスタマイズする楽しさがあり、築年数や状態を踏まえて大きく間取りを変更できるのもポイントです。ただし、物件選びの段階で「どこまで直せるか」を見極める力が必要になります。京都の不動産価格の変化にも注目を近年、京都の不動産価格は上昇傾向にあります。以前に比べて「中古でも高い」と感じる物件が増えてきており、リノベーションを前提とした物件探しには、相場感の把握が欠かせません。築年数や立地、構造の違いによって価格が大きく変わるため、「以前の常識」では判断しづらくなってきています。そのため、今の価格帯を踏まえたうえで、物件の価値とリノベ費用を合わせて全体のバランスを見る視点が求められます。無理のない予算で、自分たちの暮らしにとって最適な選択ができるようにすることが大切です。決め手は「どんな暮らしをしたいか」今の家には、愛着や地域とのつながりがあります。だからこそ残したいと感じる方もいれば、まったく新しい場所で暮らしを再スタートしたいという方もいます。正解はありません。大切なのは、「これから先、どんな暮らしをしていきたいか」を想像してみること。リノファクでは、物件探しからリノベ設計、施工まですべてワンストップで対応していますので、どちらの選択でも安心してご相談いただけます。住み替えるかどうか迷っている段階でも、お気軽にご相談ください。ご家族の考え方やライフスタイルに合った選択肢を、一緒に探していきましょう。

-

リノベーションは何から始める?京都で安心して進めるための第一歩

自分に合ったリノベーションのはじめかた こだわりの住まいをつくりたい。でも「リノベってまず何をすればいいの?」そんな疑問に、やさしく寄り添いながらお答えします。はじめに:よくあるお悩み「リノベーションに興味はあるけれど、何から始めたらいいのか分からない」――これは、リノファクに寄せられるご相談の中でとても多いお悩みです。物件探しが先なのか、あるいはデザインの相談から始めるべきなのか。そもそも、今の住まいをリノベーションするのか、新しく中古物件を探すのか。迷いが尽きないのも当然です。どちらからでも始められる安心感結論からお伝えすると、「物件探しから」でも「リノベ相談から」でも、どちらからでも大丈夫です。大切なのは、“自分のペースで安心して進められるかどうか”。リノファクでは、そのどちらの入口にも対応できる体制を整えています。物件探しから始める場合たとえば、物件探しから始める方の場合、京都ならではの特徴として「学区で物件を探したい」というニーズが多く見られます。地域ごとの雰囲気や教育環境を大切にされる方にとって、学区で選べるというのは大きなメリットです。リノファクでは、会員登録していただくことで、ご希望の条件に合った物件情報をほぼ毎日お届けしています。そうした情報の中から、一緒にリノベ向きの物件を選び、住まいづくりを具体化していく流れです。リノベ相談から始める場合一方、「まだ物件は決まっていないけど、まずは相談したい」という方もたくさんいらっしゃいます。そんな方には、リノファクの設計デザインチームと会話を通じて、どんな暮らしがしたいかを整理していくお手伝いをしています。私たちはこれまでに300件以上のリノベーションを手がけてきた経験があり、そのノウハウを活かした空間づくりが強みです。また、京都を中心に築いてきた100社以上の職人ネットワークを活かし、信頼できる仲間とともに丁寧な住まいづくりを行っています。ワンストップでのサポート体制リノファクは、宅建業の登録も行っており、不動産の紹介から設計・施工までをワンストップでご提供できる体制を整えています。「この物件はリノベ向き?」「予算的に大丈夫?」といった不安にも、その場で一緒に向き合うことができます。まずは話してみることからリノベーションの始まり方は、人それぞれ。まずは、話してみることから。焦らず、少しずつ。一緒に理想の住まいをカタチにしていきませんか?リノベにちょっと興味が出てきたけれど、まだ何も決まっていない――。そんな方も、どうぞお気軽にご相談ください。無理に勧めることはありませんので、ご安心ください。お問い合わせはお気軽にこちらのフォームをご利用ください。

-

再建築不可物件とローン審査の関係。将来売れないリスクを避けるための視点とは?「この家、どう思いますか?」そんな風に始まった今回のご相談。京都市内の住宅街にある、築年数の経った空き家についてのお話でした。実はこの物件、依頼者のご家族が近くに住んでおり、もし住まいを変えるならここも候補かも、という経緯で検討されていたもの。価格も手頃、場所もよく知っているエリア、そして何よりもキャッシュ(現金)で購入できる範囲という安心感もありました。けれど実際に物件を調べていくと、大きなポイントが見えてきました。「再建築不可」という制限その家は、いわゆる「再建築不可物件」でした。これは法律上、一度取り壊してしまうと、同じ敷地に家を新しく建てることができないというルールのある土地に建つ住宅のことです。京都では路地奥や接道幅が基準を満たさない土地で、こういったケースが時折あります。この制限、実際に住むこと自体は問題ない場合が多いのですが、将来手放そうとしたときに「住宅ローンが組めない=買い手が極端に少ない」というリスクを含んでいます。つまり、資産としての流動性が著しく低くなるのです。現金で買えるからこそ、気づきにくい「売却の壁」今回のように「キャッシュで買える」というのは大きな強みです。ローン審査がないぶん、購入手続きもスムーズに進みますし、リノベーション費用もその分に回すことができます。しかし同時に、ローンが通らない=将来、次に買いたいという人が出てきても売れない可能性があるという点は、現金購入ならではの“盲点”とも言えます。物件を購入するとき、多くの人が「買う」視点だけに意識が集中しますが、住まいは人生の変化と共に「手放す」「貸す」「誰かに譲る」などの局面も出てきます。その時に足かせとなるのが、再建築不可やローン審査の壁です。「京都リノベーション」で考えるときの3つの視点京都でリノベーション向き物件を選ぶ際には、以下の3点をバランスよく見ることが大切です。 立地とエリアの将来性 建物自体の状態と構造的な制限(耐震・再建築可否など) 資産価値の継続性(売却や賃貸の可能性)リノファクでは、単に「今住めるかどうか」だけでなく、今後のライフステージや資産の活用方法まで見据えたご提案を行っています。設計・施工の立場だからこそわかる視点、不動産のプロとして伝えられることを組み合わせて、お客さまの決断を後押しできるよう心がけています。迷ったら、まずはプロと一緒に情報整理をリノベーションは、大きな決断です。でもその前に、「この物件って本当に自分に合っているのかな?」という視点を持つことが何より大切です。 京都の空き家を活かして暮らしたい 親の近くに住まいを構えたい 中古物件を買って手を加えたいそんなお考えが浮かんだときは、ぜひ一度、リノファクまでご相談ください。

-

町家リノベーションプロジェクト-後編-町家リノベーション「DOMA×NAKA-NIWA」プロジェクト、今回はその後編。いよいよ、解体から施工、そして完成直前までの様子をご紹介します。解体から見えてくる“本当の姿”解体工事が始まると、これまで図面や目視だけではわからなかった部分が次々と明らかになります。想定していたよりも傷んでいた箇所、逆にしっかりと残っていた構造体など、調査時との“誤差”が出るのも町家ならでは。けれど、それもまた町家の面白さ。構造補強が必要な部分には、新たな梁や筋交いを追加しながら、もともとの意匠や空間構成を崩さないよう丁寧に調整していきました。土間と中庭、そして吹き抜け今回の計画の中心にあったのが、“DOMA”と“NAKA-NIWA”。玄関から続く土間は、ただの通路ではなく、靴を履いたまま腰掛けられる場所としても、雨の日に荷物を置くスペースとしても使える、日常の“余白”のような存在。そして中庭は、吹き抜けを通じて2階からの光を受け止め、風を通し、外と内とをゆるやかにつなぐ場所となりました。時間帯によって光の表情が変わるその様子は、まるで家の“呼吸”のようでもあります。現場で決まるディテール町家リノベでは、現場での判断がとても重要です。もとの柱をどう見せるか、古材と新材のつなぎ目をどう納めるか。壁の左官仕上げの風合い、造作家具の高さ、照明の取り付け位置——ひとつひとつ、現地で職人さんと確認しながら決めていきます。既製品では得られない、空間にぴったりと馴染む納まり。その積み重ねが、心地よさにつながっていきます。「暮らしがはじまる家」へ工事の終盤。クリーニングが入り、養生が剥がされ、仕上げのディテールが整っていくと、そこにはもう“現場”ではなく、“暮らしの場所”がありました。私たちはいつも、「完成」はゴールではなく、「ここからはじまる」という気持ちでお引き渡しを迎えています。DOMA×NAKA-NIWAもまた、この場所で新たな日常が重ねられていくことを楽しみにしながら、最後の仕上げを見届けました。完成写真や空間の全貌は、こちらの施工事例ページにてご覧いただけます。>>DOMA×NAKA-NIWA|施工事例はこちら

-

町家リノベーションプロジェクト築70年を越える京町家。そこにあったのは、長く使われていなかった空き家でした。街の中に静かに佇むその建物を前に、最初に感じたのは「ここには可能性がある」という直感。ここから「DOMA×NAKA-NIWA」というリノベーションプロジェクトが始まりました。調査から見えてきた建物の姿最初のステップは、現地調査です。建物の傾きや柱の状態、雨漏りや床下の湿気などを丁寧に確認しながら、どこまでが残せるのか、どこを補強すべきなのかを見極めていきます。この町家には、土間、中庭、奥の和室といった昔ながらの構成がしっかりと残っていました。特に土間から中庭へとつながる抜けのある空間構成は、この家の大きな魅力だと感じました。「暮らし」のイメージを共有する設計のベースになったのは、お施主さまの言葉。「暮らしに、少し余白を残しておきたい」そんな想いを受けて、日々の生活の中で余白となる場所――たとえば、ちょっと腰を下ろせる土間のスペースや、季節の風を感じる中庭など、「何かに使わなきゃ」ではなく「そこに在る」ことで心地よさを生む場所を、ひとつひとつ設計に落とし込んでいきました。日当たりは正直。だから、工夫するこの町家は、南北に細長く、中庭があるとはいえ日当たりに不安がありました。そこで、2階に吹き抜けを設けることを計画し、自然光を1階の奥まで届けられるような工夫を検討していきます。加えて、壁を減らし、視線の抜けを意識することで空間全体が明るく、広く感じられるように。伝統的な京町家の“間”を尊重しつつ、今の暮らしにあった開放感を加えることが目標です。解体を前に、わかっていること/わかっていないことリノベーションで難しいのは、「壊してみないとわからない」ことが多い点です。図面には残っていない柱や梁、床下の構造など、解体してはじめて分かることもたくさんあります。それでもこの建物には、私たちを惹きつける力がありました。古い建具や、味のある塗り壁、時を重ねた床板。すべてが「この家の歴史」そのものであり、それらをどこまで残し、どう活かすかが設計の要になっていきます。ここまでが、DOMA×NAKA-NIWAプロジェクトのスタート地点。次回は、いよいよ解体から施工へ。町家リノベの舞台裏、後編へと続きます。

-

売却する人も知っておいてほしいリノベーションという選択肢!「この家、売りに出そうかな」そう思ったとき、多くの人がまず考えるのが、「どこか直してからの方がいいかな?」ということ。床の傷、古いキッチン、汚れた壁紙……“きれいにしてから売ったほうが売れやすい”と思っていませんか?でも実は、その修理、しなくてもよかったかもしれません。今回は、リノベ前提で住宅を探している買い手が増えている今だからこそ知っておきたい、“売却前の新しい考え方”をご紹介します。リノベーションしたい人は、“そのまま”を求めている「今の家は新築っぽく綺麗すぎて、自分らしく手を加えづらい」そんな声を聞くことが増えてきました。実際、リノファクには「多少古くてもいいから、自分好みにリノベしたい」というお客様が多くいらっしゃいます。彼らにとって大切なのは、 自由に間取りを変えられること オリジナルな空間づくりができること 余計なリフォームがされていない“素材感のある物件”であることつまり、中途半端に手を加えてあるより、“現状のまま”の方がむしろ喜ばれるケースもあるのです。売るための“修理”が、かえってマイナスになることもたとえば 使いやすくなったキッチン→買い手は撤去前提でコスト増に 新しく貼り替えた壁紙→好みが合わず、結局また貼り替え 部分的な修理→かえって「ここだけ浮いて見える」印象に“よかれと思って”の修理が、買い手にとっては不要な工事だったということ、実は少なくありません。スケルトンに近い状態の方が、好まれる場合もたとえば、床が剥がされている物件を見て「これはダメだ…」と思うのは一昔前の話。今は「むしろこの方が、排水や配管が通しやすい」「自分で素材を選べる」といった前向きな評価をする人が増えています。古びた建具や経年変化のある柱も、“レトロで渋い”“味がある”と捉える人にとっては、価値ある素材です。売却相談の前に、修理やリフォームはストップ!売却を検討しているなら、まずは不動産とリノベの両方を扱うプロに相談してください。リノファクでは、売却相談の段階で建物を拝見し、「そのまま売った方がいいか」「最低限、どこを直しておくと売りやすいか」など、売却後の活用方法まで踏まえたご提案が可能です。“リノベ向き物件”として、しっかり紹介できますリノファクでは、京都市内を中心に、リノベーションを希望される方に向けて物件をご紹介しています。 スケルトンに近い状態の家 古さを活かせる町家や中古マンション 手を加えず“素材”としての魅力がある家「どうぞこの家を、あなたの好きなように育ててください」そんな想いでつながる売却も、これからの時代の一つのかたちです。多様な価値観に合った売却方法を買い手のニーズは、本当に多様化しています。 スケルトンから自分で内装を作りたい人 古い建具やガラスを活かしたい人 土間や梁の雰囲気を大切にしたい人そんな人たちに向けて、“素材感を活かした売り方”ができるのも、リノベに強い会社ならではのアプローチです。「古い家だから、売るには修理が必要かな…」と迷っている方、まずはリノファクまでお気軽にご相談ください。無理にリフォームせず、“そのまま”の価値を活かして売る方法、一緒に考えてみませんか?

-

【京都で住宅リノベ】無難じゃなくていい。“やりすぎ”くらいがちょうどいいリノベーション

ドルミールさんに学ぶリノベーションテクニック。「リノベーションって、どこまでやっていいんだろう?」そう思って、つい無難に、一般的に、万人向けにまとめてしまう——それはとてもよくあることです。でも、せっかく“つくる”住まいを選んだなら、ちょっとやりすぎなくらいが、実はちょうどいい。今回は、京都・八坂の塔の近くにオープンした店舗リノベの事例をヒントに、“攻めたリノベ”の魅力をご紹介します。光と影を活かして空間にギャップを生むまず入口を入ってすぐに目に入るのは、まるで実験室のようなキッチン空間。黒を基調とした室内に、清潔感ある白の厨房が浮かび上がるように設計されています。これは“光と影”を使ったテクニック。明るさのコントラストをつけることで、空間に奥行きとリズムが生まれるのです。住宅でも応用できます。たとえば リビングと寝室で照明の色や明るさを変える 廊下を少し暗めにして、部屋に入ったときに開放感を演出 あえて日中は光が届かない場所を“落ち着きの間”にするこうした工夫が、空間に表情を与えてくれます。天井をあえて“抜いたまま”の大胆さ木造建築だったこの物件では、一部の天井を解体し、昔ながらの木組みをそのまま見せる仕上げに。年数を重ねた梁の色味や質感が、現代の素材にはない存在感を放ちます。階段はモルタル仕上げ、そこにスチールの手すり。この無骨さがまた、木の温かみを引き立ててくれます。「お店だからできることでしょ?」と感じるかもしれませんが、むしろ住まいこそ、自分の“好き”を優先できる場所。毎日を過ごす空間だからこそ、自分好みにとことん突き詰めてみる価値があります。“黒い壁にフラワー”というギャップを楽しむ室内には、天井から吊るしたプリザーブドフラワーがふわりと広がり、その背景には黒い壁と古材風のフローリング。そして、その先に広がるのは大きな窓。この大胆な組み合わせが、「住まい」として見ても、まったく違和感がない。むしろ暮らしを豊かにする“非日常”のスパイスになっています。ライフスタイルはどんどん自由になっている「リビングで勉強するより、カフェの方が集中できる」「在宅ワークは、リビングより半個室のほうが落ち着く」そんなふうに、住まいの在り方も、日々アップデートされているのが今の時代。ならば住まいも、「こうあるべき」から離れて、「自分が心地よいかどうか」で選んでもいいはず。空間の“常識”にとらわれず、住まいも“好き”でつくる時代が来ていると、私たちは感じています。京都の町並みと、やりすぎリノベの共存も可能もちろん京都では、町家や歴史的景観がある地域も多く、「外観を大胆に変える」のは制限されることもあります。でも、室内ならある程度自由が利くのも事実。和の外観と、現代的な室内のギャップがむしろ魅力になるケースもあります。たとえば 和風建築の中に、無機質な素材で構成したLDK 土間を広く取って、ギャラリーのような空間に 暗めの照明と素材で“静かな空気”をつくる寝室こんなリノベも、今は受け入れられる時代になってきました。「やりすぎかな?」と思うくらいが、ちょうどいい。リノベーションで“自分らしい空間”を叶えたい方は、リノファクまでお気軽にご相談ください。あなたの“好き”を、住まいという形にするお手伝いをします。

-

【京都で住宅リノベ】“そのまま”を活かす、素材の魅力。古さを味に変えるリノベの工夫

古いものを活かすのは新築では出来ないリノベの良さ。リノベーションの大きな魅力のひとつが、「古いものを活かせる」こと。新築では選ばれにくい古材や傷のある壁も、リノベでは味わいやストーリーを持った素材として捉えることができます。今回は、実際にリノファクが関わった美容室の事例をもとに、“そのままの素材”を活かすテクニックと、その面白さについてご紹介します。解体してわかった“お宝の壁”——階段跡がそのままアートにこの物件は、もともとテナント+住居の複合だったため、玄関から2階へ上がる階段が設置されていました。新たに1階を美容室にリノベーションするにあたり、階段を撤去したところ——なんとも味わいのある壁跡が現れたのです。これを見た瞬間、「これは絶対に残したい!」と。凹凸やコンクリートの質感、構造の名残がそのまま空間の“深み”として活きる素材になりました。これを一から作ろうと思っても、コストも手間もかかり、しかも“狙って作った感”が出てしまいがち。だからこそ、偶然出てきた“本物”を活かすのが、リノベならではの醍醐味です。“汚れ”も“味”に変える。補修のセンスが鍵一方で、「すべてを残せるわけではない」のも事実。同じように古い壁でも、汚れや傷みが強すぎる場合は、そのまま使うのが難しいこともあります。この現場では、もう一方の壁面は補修+整え直しを行い、“素材感は残しつつ、美しく見せる”工夫をしました。クラック(ひび)は埋めるけれど、質感は塗りつぶさない汚れは落としつつ、エイジング風の色むらは活かす木部の染みは削らず、ワックスで落ち着かせるこうした調整により、新品では出せない“時間の味”をまとった空間が完成します。古さと新しさのバランスを取るデザインすべてが古いと、ただの“古びた空間”になってしまう。すべてを新しくすると、リノベの面白さがなくなってしまう。その中間を狙うのが、私たちが大切にしているデザインの考え方です。たとえば 床は無垢材で新調し、壁はあえて古いまま 古材の柱に、モダンな照明を合わせてコントラストを生む 壁の一部を“アート”として残し、他はシンプルに整えるこうすることで、空間に“新しさと懐かしさが共存する”心地よさが生まれます。素材が先に決まるから、グリーンや家具も自然に決まるこの美容室では、あらかじめ「ここにグリーンを置きたい」という要望がありました。それに合わせて、エアコンの吹き出しや光の入り方まで検討し、最適なレイアウトを決定。素材や仕上げが自然なものであるほど、観葉植物やアンティーク家具もよく馴染み、結果的に“つくり込みすぎない居心地の良さ”が生まれます。「残せるかどうか」は現地調査で見極めます「こういう風にしたいんです!」と参考画像を持ってきてくださる方も多いのですが、実際にそれができるかどうかは、現地調査で素材の状態を見てから判断しています。 コンクリートの質感が使えそうか 壁の中に断熱材や配管がないか 補修しても安全性が保たれるかどうか残したい気持ちと、暮らしやすさ・安全性の両方を見ながら、その家にとって最適な“残し方”を一緒に考えています。「築古物件の雰囲気を活かしたい」「素材の味を残してリノベしたい」そんな方は、リノファクまでお気軽にご相談ください。素材探しから一緒に、“今あるものを生かす住まいづくり”をお手伝いします。

-

【京都で住宅リノベ】細部にこだわると、住まいはもっと自分らしくなる

コンセント、スイッチ、取手、金物、とにかく拘りがポイント。「コンセントの色も選べるんですか?」「ドアノブって、こんなに種類があるんですね」——リノベーションの打ち合わせでは、よくそんな声をいただきます。そう、リノベの面白さって“ディテール”にこだわれることなんです。今回は、店舗づくりで培ってきたリノファクの経験をもとに、細部にこだわるリノベーションの魅力をお伝えします。ディテールは、住まいの“空気”を決める床や壁、キッチンの形はもちろん大切ですが、実はコンセントやスイッチ、ドアの取っ手といった細かな部分が空間の雰囲気を大きく左右します。 白い壁にあえてシルバーのスイッチ 木の扉にアイアン調のハンドル 無垢の床に合わせた真鍮の金具こうしたディテールを選ぶことで、空間が“既製品っぽくない、あなただけの空間”になっていくのです。「こんなのがやりたい」から始まる、新しいものづくり店舗設計では、「なんとなくこういう雰囲気が好き」という相談を受けることがよくあります。画像を見せてもらったり、Pinterestで共有したりしながら、「じゃあこの素材が合いそう」「この金物を組み合わせてみようか」と、職人さんと一緒にアイデアを形にしていきます。こうして生まれるのが、“既製品では満たせないこだわり”のある空間。 市販品では足りなくて、鉄工所さんに特注で取手をつくってもらう アンティーク加工のスイッチプレートを海外から取り寄せる 木の棚板に真鍮のフックを手打ちで取り付けるそんなひと手間が、住まいの質感をぐっと高めてくれます。遠慮せず、わがままを言ってくださいリノベーションの打ち合わせでは、「こんなこと聞いていいのかな…」「無理を言っては悪いかな」と遠慮される方もいます。でも、私たちは“そのわがままこそが、唯一無二の住まいをつくる原動力”だと考えています。「この色味だけは譲れない」「このスイッチの触り心地が好き」「この棚だけは絶対ここに欲しい」そんな想いがあると、現場の職人さんたちも自然とモチベーションが高まります。実際、こだわりの多いお客様ほど、現場からも「楽しい案件だった」と声が上がることが多いんです。職人さんとの“対話”から生まれるアイデアも面白いのは、デザイナーと職人さんのやりとりの中から新しいアイデアが生まれる瞬間です。「この金物、こう付けたらもっと良くなるかも」「この高さにするなら、あえて段差をつけたら?」「それなら、配線を見せるデザインにしませんか?」図面通りに進めるだけでなく、現場の“ひらめき”が加わることで、より魅力的な空間になることがあります。「そんなところまで選べるんだ」と思ったら、リノベの世界へようこそ新築ではなかなかできないような、細部にわたる素材選び。量産された設備では満足できない方にとって、リノベーションは自由で楽しい選択肢です。もちろん、こだわりすぎて迷ってしまう方には、プロの視点でバランスをご提案します。「抜け感を出すには、ここは既製品でも大丈夫」「見た目よりも耐久性を優先したほうが良いかも」など、実用と美観のちょうどよい着地点をご一緒に見つけていきます。「細部までこだわった住まいにしたい」「既製品じゃ物足りない」そんな方は、リノファクまでお気軽にご相談ください。素材、金物、スイッチ、すべての“好き”を詰め込んだ住まいづくりを一緒に楽しみましょう。

-

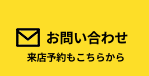

【京都で住宅リノベ】水廻りを動かしたい人、ちょっと待って。リノベの自由度と制限の話

リノベで水廻りの位置を変える時のポイント。リノベーションの魅力といえば、「自由な間取り」。「キッチンをオープンにしたい」「お風呂をもっと明るい場所に」「トイレは玄関から離したい」——そんなイメージを持つ方も多いのではないでしょうか?でも、実は水廻りの移動には制限があること、ご存知でしたか?この記事では、リノベーションで見落としがちな“水の流れ”について、少しリアルなお話をしたいと思います。水廻りが自由に動かせるとは限らない理由キッチン・トイレ・お風呂・洗面台など、いわゆる“水廻り”。見た目や使い勝手だけでなく、「水をどう流すか」がリノベの設計において非常に重要です。特に重要なのが排水の仕組み。給水や給湯の配管は、圧力によって水を押し出すため、ある程度自由に位置を変えることができます。ところが、排水は重力を利用して流すため、“勾配”が必要になるのです。具体的には、排水管には1メートルにつき1センチほどの下り勾配が求められ、排水の出口(マンションなら縦管、戸建てなら敷地外の枡)に向かって傾けていく必要があります。離れた場所に水廻りを移すと起こることたとえば、排水口から遠い場所にお風呂を移動させたい場合。勾配を確保するためには、排水管を通す床の高さを上げる必要が出てきます。結果として 床が上がり、天井が低くなって圧迫感が出る 階段のような段差が生まれて、バリアフリー性が損なわれる 配管スペースが確保できず、そもそも移動できないこともこのように、“見た目にはわからない制約”が、設計の自由度に大きく関わってくるのです。特にマンションでは注意が必要マンションの場合、排水は「縦管(たてかん)」と呼ばれる共用の排水管に流されます。この縦管がある位置を起点にしか排水できないため、縦管から遠ざかるほど設計が難しくなるのが現実です。また、管理規約で「水廻りの移動は不可」とされている物件もあるため、工事を始める前に、管理組合の承認や規約の確認が必須となります。古い物件には、配管のリスクも潜んでいる築年数の古い住宅やマンションでは、排水管が土管や金属管だったり、そもそも敷地内の“枡(ます)”の位置が不明なケースもあります。 地中で配管が陥没していた 枡のふたがコンクリートで塞がれていた どこに流れているかわからない排水経路があったこうした問題は、購入前の段階では分かりにくいため、現地調査やインスペクションが非常に重要です。それでも移動したい!という時の選択肢どうしてもキッチンやお風呂の位置を変えたいという場合は、 床の一部を上げて排水経路を確保する 天井裏や壁内に配管スペースを工夫して確保する(物件条件による)など、設計と施工の工夫によって対応できる可能性があります。ただし、構造的な制約や既存設備の配置によっては、移動が難しいケースもあるため、事前の現地調査が重要です。図面だけではわからないこともあるからこそ、プロに相談を「この間取りにしたい!」と思って図面を描いても、実際には配管ルートが確保できず、やり直しになることもあります。だからこそ、構造や配管の知識をもった設計者や施工者と一緒に進めることが大切です。リノファクでは、物件探しの段階から“水廻りの移動が可能かどうか”を現地で確認し、夢の暮らしを実現するために、現実的なアドバイスと代替案をご提案しています。「水廻りを動かしたいけれど、できるのか不安」「この間取りって現実的に可能?」そんな方は、リノファクまでお気軽にご相談ください。図面だけでなく、現地の配管や構造をしっかり確認した上で、最適なリノベをご提案いたします。